●2024年,欧洲专利局受理近200,000件专利申请,其中10.1%来自中国

●中国在欧洲的专利申请量位居全球第四

●华为位列企业申请榜第二位

●中国专利申请量同比增长0.5%

●电机、仪器和能源领域的发明领跑全球增速

●人工智能和电池技术专利申请量激增

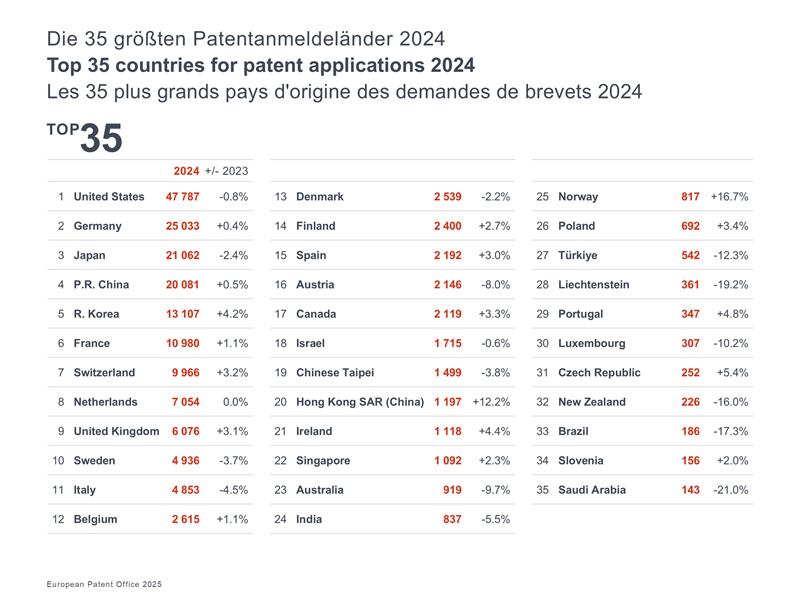

慕尼黑/北京,2025年3月25日 —— 2024年,中国企业和研究人员向欧洲专利局(European Patent Office,即“EPO”)提交了20,081件专利申请,创下历史新高。中国提交的专利申请量位居全球第四,占EPO申请总量的10.1%,该成绩彰显了中国企业在欧洲科技市场的强劲竞争力。2024年,EPO共收到来自全球的199,264件专利申请。这一高水平的专利申请量与上一年度(2023年,199,452件)持平,延续了过去三年显著的增长态势。

“尽管面临政治与经济的不确定性,2024年全球企业与发明人依然保持着高位的专利申请量,凸显其技术实力与持续的研发投入。”欧洲专利局局长António Campinos表示:“欧洲专利局专利数据为产业布局、政策制定及投资决策提供了清晰的战略规划——它不仅追踪全球创新趋势,还为不同行业和地区的欧洲专利申请活动提供了深刻洞察。”

中国创新动能强劲

2024年,中国专利申请量位列全球第四,仅次于美国(47,787件)、德国(25,033件)及日本(21,062件),但超过了排名第五的韩国(13,107件)。值得关注的是,中国专利申请量在过去十年中持续增长。尽管2024年增速有所放缓(较2023年增长0.5%),中国的专利申请量较2018年已增长翻倍,与2014年相比更是增长了四倍以上。

中国的欧洲专利申请亮点:华为领跑中国创新力量

2024年,中国领先企业华为在EPO专利申请量排名中位居第二,仅次于三星,随后依次是LG、高通和雷神。在排名前十的企业中,四家企业来自欧洲、两家企业来自韩国、两家企业来自美国,中国和日本各有一家企业上榜。

除华为外,另有五家中国企业跻身EPO专利申请量前五十名榜单,充分展现了中国在欧洲专利领域的创新实力与活跃表现。其中,宁德时代以1,163件申请位居第14位,中兴以999件申请位居第16位,小米以763件申请位居第20位,Vivo以622件申请位居第28位,腾讯以446件申请位居第49位。

计算机技术领域首登EPO专利申请量榜首

2024年,计算机技术领域首次成为EPO全球专利申请数量最高的领域,共收到16,815件申请。该领域涵盖机器学习、模式识别等人工智能技术。电机、仪器和能源领域的专利申请量增长最为显著,较2023年同比增长8.9%,这主要得益于清洁能源技术的进步,尤其是电池技术的创新(增长24.0%)。与此同时,数字通信领域(涵盖与移动网络相关的发明)的专利申请量则下降了6.3%。

中国电池技术专利申请量激增

2024年,就中国提交的欧洲专利申请而言,申请量最多的前三个技术领域分别是数字通信,电机、仪器和能源,以及计算机技术,与全球趋势较为同步。其中,电机、仪器和能源领域较2023年同比增长32.2%,增速居各领域之首。这主要归功于中国在电池相关技术专利的爆发式增长(增长79%)。在全球电池技术专利申请的十五强中,中国企业占据四席(较2023年增加两席),包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪和珠海冠宇。中国企业还在其他多个领域积极布局,包括生物技术(增长15.1%)和有机精细化学(增长16.1%)。

单一专利制度在中国专利持有人中日益受欢迎

自2023年推出的单一专利制度(Unitary Patent)持续释放制度红利,为全球发明人提供了更简便、更高效的专利保护方式。发明人只需向EPO提交一次申请,即可在18个欧盟成员国获得专利保护。2024年,该制度共受理超过28,000项单一专利申请,占EPO全年授权专利总量的25.6%。从地域分布看,EPO成员国的专利持有人采用率最高,达36.5%,其次是韩国(18.9%)、中国(17.9%,增长10.9%)、美国(16.0%)和日本(7.9%)。

关于欧洲专利局

欧洲专利局(EPO)是欧洲规模最大的公共服务机构之一,拥有6,300名员工。该机构以加强欧洲专利合作为宗旨,总部设在德国慕尼黑,并在柏林、布鲁塞尔、海牙和维也纳设有办事处。通过其集中化的专利授予体系,发明人能够在多达45个国家获得高质量的专利保护,覆盖约七亿人口市场。该机构同时也是全球专利信息与检索领域的权威机构。

-

无相关信息

共享电单车“进城”难在哪儿?..

共享电单车“进城”难在哪儿?.. 给孩子的毕业礼物,选对了吗?忆学堂:一..

给孩子的毕业礼物,选对了吗?忆学堂:一.. “你好酒店2.0”进驻贵阳,首店旗舰..

“你好酒店2.0”进驻贵阳,首店旗舰.. 独属贵州人的浪漫,织金洞对贵州人免..

独属贵州人的浪漫,织金洞对贵州人免.. 君亭酒店贵州首店盛大开业,落子贵阳..

君亭酒店贵州首店盛大开业,落子贵阳.. “村超”归来,文体旅市场人气旺嘞!..

“村超”归来,文体旅市场人气旺嘞!..